概要

日本企業全体にとってもちろんのこと、とくに中小企業の生産性を上げるには、ITの活用が不可欠である。 しかし、ITを企業戦略に取り入れるについて、ほとんどの中小企業が「それは大企業の話」とか、「ITは金食い虫」といった程度の認識に止まっているのが現実だ。そのなかで、従業員数人といった程度のところが、社長の高いIT意識に支えられて業績を伸ばしている例を今回は紹介したい。

日本の経営者の過半は、今でも工業化時代の経営センスそのままのようである。経営といえば、費用便益分析を重視するという財務重視の姿勢に何の変化も見られない。むろん財務重視は当然であり、四半期決算が一般化した現状では、ますますその姿勢は強化されざるを得なくなっている。

しかし企業は、「ゴーイングコンサーン」ともいわれるごとく、「永遠の生命」を持つべきものとされている。短期的に良いとされる財務重視の繰り返しが、長期の企業発展を約束するもではなくなっている。この単純な事実にまず、目を向けることが必要な時期だ。それが高度情報化社会に持つべき経営センスなのである。

高度情報化社会の企業にとって、財務指標は遅行指標である。代わって、非財務指標であるインタジブル・アセットが先行指標であるという本連載・第1回における私の指摘は、高度情報化社会だからこそ成立する概念である。情報が、資本の役割に取って代わる高度情報化社会では、IT投資の効果を生かすも殺すも、このインタンジブル・アセットが十分にその機能を発揮しているか否かにかかっている。すなわち、人材・知識・組織などの無形資産によって、IT投資はその効果に天と地もの差が生じるのである。

一口にインタンジブル・アセットといっても、①人的資本(戦略的プロセスを実行するために必要な人材)、②情報資本(戦略を実行するためのデーターベースや情報システムなどのITインフラやアプリケーションなど)、③組織資本(企業文化やリーダーシップ、チームワークなど)の三つに分けられる。

いずれも財務的に定量化が困難なため貸借対照表には記載されず、①や②は損益計算書で費用として処理されている。この結果経営者は、インタンジブル・アセットを無形資産として認識せず、費用の増加として捉える。費用便益分析の立場からすれば、「経費の増大」であるゆえ、経営者は経費削減対象としてインタンジブル・アセットをやり玉に上げるわけである。高度情報化社会では、「金の卵」を踏みつぶすに等しい愚行なのだ。

ここで一つのモデルを提示したい。それは、比較社会学の「進化モデル」として、アメリカの著名な世界的社会学者のタルコット・パーソンズが仮説として取り上げたものである。彼によると社会の進化は、A(適応=経済)、G(目標達成=政治)、I(社会統合)、L(文化・宗教)が四角形を描き、互いに浸透し合いつつ、社会システムが変化・発展するものとした。この四つの要素のうちで、Lが社会発展の導因として最も高く評価されているが、これは欧米と、これに準じた日本の近代化にそのまま当てはまる模式として、世界的注目を集めたモデルである。

このモデルを、高度情報化社会における企業発展モデルに応用すると、次のような図式が描けると思う。すなわち、A(現場)、G(経営トップ)、I(社内統合=社内合意)、L(企業文化)が四角形を描き、相互浸透作用を重ねつつ企業発展の可能性が強まる、ということである。この中で最も重要なのは、社会進化モデルと同様に、L(企業文化)である。何事にも積極的に取り組む企業文化の下では、I(社内合意)もまとまりやすく情報の一元化が可能になろう。ここで注意を喚起したいのは、LもIもインタンジブル・アセットであるという事実である。非財務指標であるから、貸借対照表に記載されないのはいうまでもない。このLとIがAとGを突き動かし、さらにLやIに好循環をもたらして企業を発展させてゆくのである。

すでに指摘したように、費用便益分析は克服されて、現在ではIT投資の実施プロセスが分析対象になっている。これにより、IT投資が企業の情報処理効率を高めるだけでなく、企業組織や経営管理の抜本的改革を促進するという事実が確認されている。これは、同じ情報システムを導入しても、業績を向上させる企業がある一方で、そうでない企業が存在することも一目瞭然にさせることになった。

この差はどこから生まれるのか。その問いの究極の答えが、インタンジブル・アセットが活性化されているか、不活性化のままかという結論に達したのである。換言すれば、IT投資を成功させるか否かの鍵は、インタンジブル・アセットが握っている。

財務指標を重視するこれまでの管理手法にかわって、BSC(バランスト・スコアカード)手法が新しい業績管理方法として、アメリカで1992年から登場している。その内容は、次の四点であり、社内の合意形成を目的としている。

-

-

- 財務の視点(例えば、使用総資本利益率)

- 顧客の視点(同、顧客のロイヤリティ・納期厳守)

- 内部ビジネス・プロセスの視点(同、プロセスの質・プロセスのサイクルタイム)

- 学習と成長の視点(同、従業員のスキルアップ)

-

ここでは、従来の財務指標偏重への反省から、非財務指標を取り込んだ両指標を融合する手法が展開されている。②から④までは非財務指標であり、インタンジブル・アセットであることはいうまでもない。

BSC手法は社内の合意形成を目的に取り入れられていることはすでに指摘した。具体的には、全社レベルでは財務指標、部門レベルでは財務指標と非財務指標、現場レベルでは非財務指標がそれぞれ重視されている。最近注目を集めている「見える化」運動は、現場での非財務指標を誰にも理解しやすい方法として取り上げたものである。

全社レベルで対外的に業績発表するときは、財務指標になるのは当然である。だが、部門レベル、現場レベルまで財務指標で統一するのは、費用便益分析そのものであり、将来への成長の眼を摘むに等しいことだ。その誤りを、インタンジブル・アセット重視は回避しようとしたのである。

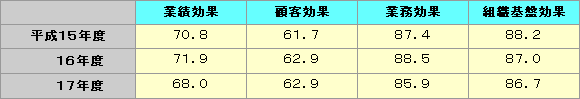

(1表)IT投資の実際の効果があった企業の割合推移(単位:%)

(出典)経済産業省「平成18年情報処理実態調査結果報告書」

上記の四つの効果は、バランスト・スコアカード手法による四つの視点に基づいた効果の調査である。このうち、組織基盤効果は「学習と成長の視点」に相応する。人的資本や組織資本などにかかわるため、経済産業省が「組織基盤に対する効果」としたものである。

(1表)の見方には、若干の解説が必要である。IT投資に対する業績効果が、従来の費用便益の立場からすれば「7割しかなかった」という結論になろう。「IT投資は無駄だ」という話になりかねない。だが、業務効果である「内部ビジネス・プロセスの視点」が8割台後半。組織基盤効果である「学習と成長の視点」が8割台後半にあることは、従業員のスキルアップが実現しているものの、業務効果と同様に伸び悩んでいる。顧客効果である「顧客のロイヤリティ・納期厳守」に至っては6割強に過ぎず、IT投資の効果が今ひとつ、といったところである。

以上の解説を頭に入れてもう一度(1)表を読むと、業績に対する効果が7割を天井にして頭打ち状況ある点が気がかりだ。それは、日本企業のインタンジブル・アセット管理がまだ成功していないことを示唆している。つまり、IT投資効果が当初の期待どおりでないのである。その要因はいろいろあるが、一つは、CIO(情報システム担当総括役員・部長)に対する日本企業の認識が極端に低く、企業の「飾り物」程度にしか理解されていないこと。もう一つは、費用便益分析の旧弊から依然として脱出できずにいることにある。かつての「リストラ時代」の苦しみがトラウマ化したままなのだ。企業内の無形資産をいまいちど見直すことにより、自社固有の「人間関連資産」が宝の持ち腐れになっていないか総点検すべきだろう。

(1表)のBSC方式によるIT効果がこれからどのように推移するか。これは日本企業のIT投資が、インテンジブル・アセット管理の重要性をどれだけ認識するかにかかっているともいえる。アメリカでは、IT投資1ドルの増加に対して、組織投資や人材投資などインテンジブル・アセットが10ドルあまり増加するという結果も出ている。要するに、IT投資が効果を生むには、それ相応のインタンジブル・アセットが必要であることが強調されているのだ。IT投資だけで業務改革が進むわけでない。無形資産を無視したIT投資は、業績にマイナスの影響を与えるので、「諸刃の剣」になりかねないのである。

次回は、「IT投資に成功する会社」を取り上げる。

連載一覧

筆者紹介

勝又壽良(かつまた ひさよし)

1961年 横浜市立大学商学部卒。同年、東洋経済新報社編集局入社。『週刊東洋経済』編集長、取締役編集局長をへて、1991年 東洋経済新報社主幹にて同社を退社。同年、東海大学教養学部教授、教養学部長をへて現在にいたる。当サイトには、「ITと経営(環境変化)」を6回にわたり掲載。

著書(単独執筆のみ)

『日本経済バブルの逆襲』(1992)、『「含み益立国」日本の終焉』(1993)、『日本企業の破壊的創造』(1994)、『戦後50年の日本経済』(1995)、『大企業体制の興亡』(1996)、『メインバンク制の歴史的生成過程と戦後日本の企業成長』(2003)

コメント

投稿にはログインしてください