概要

日本企業全体にとってもちろんのこと、とくに中小企業の生産性を上げるには、ITの活用が不可欠である。 しかし、ITを企業戦略に取り入れるについて、ほとんどの中小企業が「それは大企業の話」とか、「ITは金食い虫」といった程度の認識に止まっているのが現実だ。そのなかで、従業員数人といった程度のところが、社長の高いIT意識に支えられて業績を伸ばしている例を今回は紹介したい。

IT投資に失敗する企業とは、IT投資に成功する企業の反対の極にあり、やるべきことをやらない企業である。失敗する企業の共通項を列挙すると次のようになろう。

第1は、従来の工業化時代と同じ発想法に凝り固まっていることである。

本連載で再三繰り返してきたように、工業化時代は約10余年前に終わって、今は高度情報化時代に移行している。このことがどうしても理解できず、高度情報化時代に即応した経営戦略を立てられないのだ。最初のコンピュータが情報の大量処理に活躍したイメージから抜けきらず、IT投資といえばハードとソフトを揃えれば、それで済むものと勘違いしているのである。

これには無理からぬ面がある。人間の意識が完全に切り替わるには30年から40年くらいのタイムラグを伴うからである。例えば欧米で、電気モーターが蒸気や水車に代わって新たな動力源として登場した当時、工場の機械設備の配置は従来の蒸気や水車と同じであった。これでは生産性が上がるわけがない。その後、電気モーターに合わせた工場の新しいレイアウトへ変更してから、ようやく電気エネルギーが持つ本来の効率性が実現したのである。そこに至るまでに30年余もかかった。経営者一世代に匹敵する時間を要した計算である。

第2は、インタンジブル・アセットの重要性に気づかないことである。工業化時代の発想法であれば、その当然の帰結として、インタンジブル・アセットなどに考えは及ばないはずである。もともと無形資産だから貸借対照表には記載されない。近視眼的経営センスの「費用対効果」ではこの存在を認識できないが、長期の視点から見れば、インタンジブル・アセットは「経営の鍵」の役割を担っている。これを抜きにして、高度情報化時代の経営を語れないのが実態だ。電気モーターの登場にも関わらず、依然として、動力源が蒸気や水車であったときと同じ機械設備の配置のままで操業していた時代と変わらないのである。

第3は、インタンジブル・アセットの重要性に気づいていたとしても、それがIT投資と適正な組み合わせになっていなければ意味をなさないという点である。

まず、この組み合わせが過大な場合である。IT投資(ハードとソフトの合計)に対して1・5倍以上であると、明らかにこれは過大なインタンジブル・アセットと見なければならない。逆に、1・5倍以下の場合は過小と判断される。IT投資に対して、過大でも過小でもないインタンジブル・アセットを組み合わせることこそ、経営の妙といえよう。経営センスが問われるところだ。

ここで、前回の連載で指摘したことを思い出していただきたい。

当期IT経費=IT固定資産の減価償却費+IT費用

この当期IT経費には、インタンジブル・アセットである業務プロセス、取引先との関係、顧客満足度、社員の忠誠心、当該企業に対する外部評価、などを含んでいない。従ってインタンジブル・アセットを包括するには、当期IT経費の1・5倍が必要になる計算だ。

こうした前提を頭に入れた上で、次に話を進めたい。当期IT経費を従業員数で割ったものを、1人当たりIT経費と見なして、売上高経常利益率と比較してみることが必要である。その結果、1人当たりIT経費と経常利益率の間に平行的関係、つまり、高い相関関係が認められるならば、その企業のIT投資が適正であったと事後検証できるであろう。低い相関関係であるならば、IT費用が過大か、過小かのいずれかである。

実務において利用されているのは、IT経費を売上高で割って得られる指数(売上高IT投資強度)である。日本における最新研究によれば、これは産業ごとの差が大きく、かつ理論的な意味を持たない。従業員の1人当たりIT経費は「IT資本装備率」という意味を持つから、これをベースにして、売上高経常利益利との相関関係を探った方がベストであるとされている。

上述のように、IT投資=IT経費と企業業績の間に関連のあることが理解できる。したがってIT投資が増えるほど、企業の組織能力が企業業績に与える影響も大きくなることが確認されている。

ここでいう組織能力とは、一般に「意思決定やコミュニケーションの仕組みやルール」と受け取られているが、IT投資との関連で見ればインタンジブル・アセットである。ここでは、インタンジブル・アセットを組織能力と同意義に解することにする。

結論を先にいおう。組織能力(インタンジブル・アセット)が高くなるほど、IT投資が企業業績に与える影響は大きくなる。また、組織能力が低いときに、IT投資を増やしても効果は少ない、ということだ。組織能力を無視してIT投資をすることの危険性を指摘したものである。

前回も指摘したように戦争に喩えれば、最前線の兵力(IT投資)だけを考慮に入れて作戦を練るのではなく、後方部隊である「兵站」能力(組織能力=インタンジブル・アセット)を含んだ総合的作戦計画が不可欠なのである。企業経営も同じであり、複眼的視点が要請されるのだ。

それでは、組織能力が具体的にどのような内容であるのか。以下は、理論から若干外れる面もあるが、いずれも実務で利用可能な指標である。

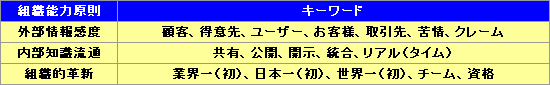

(表1)組織能力のキーワード

【出所】平野雅章氏による

「外部情報感度」とは何か。企業が絶えず成長していく上で必要なことは、外部環境との整合性を図ることで、これを無視した「唯我独尊」的企業は存亡の危機を招く。「お客様は神様です」という台詞を吐いて有名な歌手を思い出すが、企業も同様である。顧客ニーズを的確に把握し、苦情・クレームを迅速に処理することはもちろんである。さらに業界他社の戦略、技術動向なども常時チェックしなければ外部情報感度が良いとはいえない。「中国毒ギョウザ」事件への対応を見ると、常日頃、中国の農薬散布状況などの情報感度において褒められたものではない。

「内部知識流通」とは何か。有効・迅速な意思決定が行われる前提には、それに必要である十分な情報や知識を意思決定者に提供することが欠かせない。この原則は、組織内や外部パートナーが、それぞれ把握していなければならない情報を意思決定者が確実に入手しているか否かを問うものだ。イージス艦と漁船の衝突事件は、この突発的な情報が「リアルタイム」で内閣・防衛省のトップに伝達されたかという点で、著しく今後に教訓を残した。企業においても迅速な情報伝達は不可欠である。

「継続的革新」とは何か。事業遂行能力を継続的に革新・改善する風土と仕組みを制度化しておくことである。これは日本企業がもっとも自信を持っているところであろう。その代表はトヨタ自動車の提案制度である。海外でも有名で、’KAIZEN’は数少ない和製英語になっている。その場合、何か目標がなければ継続的革新を実現できないから、「日本一」とか「世界一」といった旗を用意するのは当然だ。ただ、社員の資質を向上させる施策も必要であり、そのためには、社員の能力向上を現すための「資格」という客観的な目安が欠かせない。

これらの三点は、キーワードで示したから「この程度のことならば、わが社でも壁に掲示してある」といわれそうだが、そんな簡単な話ではない。問題は、社内制度として確立して、実際に予算措置が講じられているかどうかなのである。制度として確立し運用されているならば、支出を伴うのでいつでもチェックや改善の対照にされる。だが、標語程度ならば何の役にも立たず、およそ「インタンジブル・アセット」とは無縁なものである。もし、壁に貼られた「標語」程度で、IT投資をしている企業があるとすれば、そうした企業は確実にIT投資に失敗すること請け合いである

次回は、「IT投資で伸びる中小企業」である。

連載一覧

筆者紹介

勝又壽良(かつまた ひさよし)

1961年 横浜市立大学商学部卒。同年、東洋経済新報社編集局入社。『週刊東洋経済』編集長、取締役編集局長をへて、1991年 東洋経済新報社主幹にて同社を退社。同年、東海大学教養学部教授、教養学部長をへて現在にいたる。当サイトには、「ITと経営(環境変化)」を6回にわたり掲載。

著書(単独執筆のみ)

『日本経済バブルの逆襲』(1992)、『「含み益立国」日本の終焉』(1993)、『日本企業の破壊的創造』(1994)、『戦後50年の日本経済』(1995)、『大企業体制の興亡』(1996)、『メインバンク制の歴史的生成過程と戦後日本の企業成長』(2003)

コメント

投稿にはログインしてください