概要

「IT」自体は身近なものでも、それを統御・管理する「マネジメント」が存在しなければ、ITは宝の持ち腐れになる。ITマネジメントという「頭脳」が存在しなければ、IT投資による「手や足」は十分な効果を上げられない。これから6回にわたり、「成功するITマネジメント」を考えたい。

日本のITマネジメントにおいては成功しているケースと、全くそうでないケースが混在している。その理由はどこにあるのかといえば、「データ」と「情報」を混同している事実に帰着するようである。「データ」処理をもってITの主要業務と誤解している例があまりにも多くて、そのデータを「情報」まで体系化せずに中途半端に終わらせているのだ。

2007年6月からこの連載を始めて以来、一貫して私の頭にあることはITの重要性が日本企業の末端まで十分に浸透していない原因がどこにあるのかという点にあった。今回、その理由がようやく分かってきたという実感を持てるに至った。

それは、後述のように日本企業の経営組織を仮に三つに分けると、その間をつなぐIT意識のギャップがあまりにも大きすぎる点にあるという事実にある。その結果、全社一丸になった「情報」認識を共有していないことが、今はっきりと見えてきたからである。

日本企業の経営組織を経営層・管理層・業務層の三つに分けた場合、ITに関する知識が最も希薄と思われるのはその年齢から見ても経営層であろう。このことはまず間違いなく、ITといえばせいぜい「データ処理」という認識程度である。この経営層では、日常の単純な業務処理を効率的に行うかが最大の目標である。ITがすでに「情報」という経営戦略に関わる高度の段階に達していることなど、思いもよらないのである。

しからば、経営層の下位にある管理層や業務層が、積極的に経営層に対して「情報」に関する提言をしているのかと言えば、そうではない。経営層の「指示待ち」という状態にあるのが現実である。これではいつになっても事態の改善は望めない。

ここで「データ」とは何か、「情報」とは何かを簡単に説明しておきたい。「データ」とは日々の業務で「発生した状態のもの」で加工されてはいない。「情報」とは「特定の人が仕事に使える状態のもの」である。情報化とは、「データ」を加工して「情報」にすることである。管理層や業務層が日々の「データ」を「情報」に加工しても、経営層にそれを理解する能力や意欲が欠けていれば、その努力も水泡に帰すわけだ。

この事態を改善してITを「データ」から「情報」へと格上げするには、経営層・管理層・業務層が一体化して、「わが社のIT戦略はいかにあるべきか」を真剣に議論すべきである。こうした共通認識を確立しなければ、IT投資がいつまで経っても効果を上げることなど期待薄である。

ここで一つの例を出してみたい。現在、世界的な金融危機で製造業は大幅な在庫調整を迫られている。その結果、日本でも急激な生産減に見舞われているが、個々の景気指標(データ)をいくら取り上げても、景気の先行き動向を判断できるものではない。そこで、これら指数を総合化した「景気動向指数」(情報)という形にして初めて、景気予測が可能になるのである。蛇足ながら、現状の「景気動向指数」から判断すると、総悲観のなかにもかかわらず、意外にも景気底入れ時期が近いことを示唆しているのである。

要するに、「データ」をいくら積み重ねても意味はなく、それらを体系化してみないことには有益な「情報」として浮かび上がってこないのである。ITを単純な業務効率化のツールとして扱う段階は10年も前に過ぎている。現状は、経営戦略のツールに使う時期に来ているのだが、経営層には依然その認識が希薄であるところに問題がある。

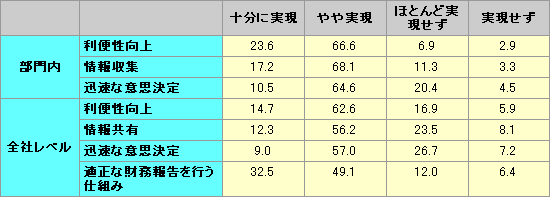

(表1) 情報システムの活用状況(単位:%)

【出典】『平成18年度情報処理実態調査結果報告書』(経済産業省 平成19年)

「データ」と「情報」の違いは、(表1)の情報システムの活用状況に関する「部門内」と「全社レベル」のなかにはっきりと示されている。「データ」は「部門内」に、「情報」は「全社レベル」にそれぞれ相当するが、いずれも「部門内」のほうが「全社レベル」よりも活用されている事実を浮かび上がらせている。

「情報」を武器にしてこそ「全社レベル」の経営「予測力」が付いてくる。わずかな努力でそれが可能になるだけに、「部門内」の「データ」に止まらせていることは、経営効率向上が至上命令の今日、実に「もったいない」話である。

「情報」への活用によって、「新規顧客の獲得」、「顧客満足度の向上」、「製品サービスの品質向上」、「市場動向・顧客ニーズの把握」等々の効果が期待できるのである。こうした経営効果が見込めるにもかかわらず、経営層が相も変わらず10年前のIT意識のままで臨んでいることは、まことに「惜しい」の一言に尽きるのである。

もっとも、経営層だけに落ち度があるともいえない面がある。それは、経営トップが「ITの専門用語ばかりが並んでいる企画書で、中身がほとんど理解できない」といった嘆きを漏らす例も多いからである。また、「企画書の段階ではもっともらしい効果が並べられているのに、導入後の成果を説明されたことが一度もない」という極端な例も報告されている。こうなると、管理層・業務層の落ち度もはっきりしてくる。

これらの不毛なやり取りを聞くにつけて、IT提案側も「これだけのIT投資をすれば、しかじかの効果が出てくる」という実例を経営層に提示しなければならない。例えば、ITをテコにした業績改善の具体案を提案することが不可欠である。

前回の連載で取り上げたトヨタの「カンバン方式」の淵源は戦前、自動車事業着手時に豊田喜一郎が現金支出の抑制という目的のために編み出した経営手法であった。これによって、トヨタは資金の効率的な使用を実現したのである。

ITの専門用語の羅列や、IT導入後には効果の検証をしないといった例は極端であるが、IT投資に見合った効果をはっきりと見極める作業を欠いたままでのIT投資は考えられない。そこで、PDCAサイクル、すなわち、Plan(計画)→Do(実施)→Check(評価・確認)→Action(対策処置)の管理サイクルを不可欠とする。

このPDCAサイクルを棚上げしたIT投資では、「暗闇で鉄砲を撃つ」に等しい。ここでは「データ」も「情報」の区別もしないのであるから、効果の分からないIT投資になる。この愚を避けるには、IT投資が「情報」という具体的な形での効果を生み出し、それが経営戦略にはっきりと反映されて、業績向上につながることを確認すべきである。

ちょうど個々の景気指標(データ)が、景気動向指数(情報)といった形で実用可能な形になるように、経営トップはIT投資の目的を明確にすることが求められる。すなわち、次のような形でのIT投資である。「合目的性×投資収益性×開発・運用効率」がIT投資成功の条件でもある。

IT投資によって、いかなる「情報」を産み出すのかを経営層・管理層・業務層は全社一丸になって検討しなければ、その効果は期待すべくもないであろう。

次回は、「情報生産のプロセス」を取り上げる予定である。

連載一覧

筆者紹介

勝又壽良(かつまた ひさよし)

1961年 横浜市立大学商学部卒。同年、東洋経済新報社編集局入社。『週刊東洋経済』編集長、取締役編集局長をへて、1991年 東洋経済新報社主幹にて同社を退社。同年、東海大学教養学部教授、教養学部長をへて現在にいたる。当サイトには、「ITと経営(環境変化)」を6回、「ITの経営学」を6回、「CIOへの招待席」を8回にわたり掲載。

著書(単独執筆のみ)

『日本経済バブルの逆襲』(1992)、『「含み益立国」日本の終焉』(1993)、『日本企業の破壊的創造』(1994)、『戦後50年の日本経済』(1995)、『大企業体制の興亡』(1996)、『メインバンク制の歴史的生成過程と戦後日本の企業成長』(2003)

コメント

投稿にはログインしてください