概要

これからのサービスマネジメントは、企業価値を確実に高めるものでなくてはなりません。そのためには顧客価値や社会価値の創造が必要であり、これには企業や組織のパーパス、その組織に集う個人の「パーパス」そのものが問われているのです。企業が社会にその存在を認められ、その企業に集う一人ひとりの存在意義や参画意識を高めることこそ、幸福度の向上につながります。既存のビジネスにとっても、DX をはじめとしたビジネスイノベーションにも 「変革」 は必要ですが、この実現には組織や個人のカルチャーを「変化したい」という方向にチェンジした行動変容のマインドとサービスの最適化のためのフレームワーク=サービスマネジメントシステムが重要です。まさに「価値の提供」 から 「価値の共創(co-creation)」 へ進化したサービスマネジメント国際規格(ISO/IEC20000-1:2018)をご説明します。

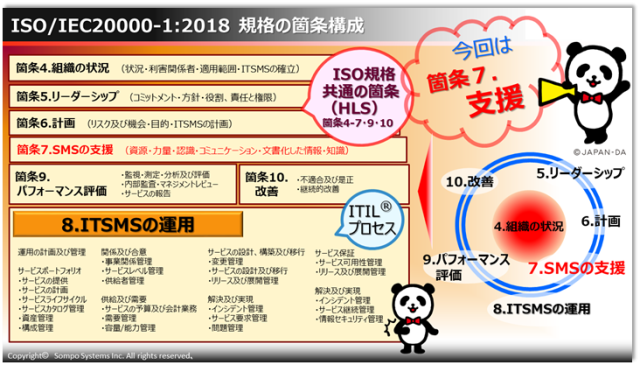

今回は、前回に引き続き、ISO/IEC20000-1:2018 幸福度を向上させるためのサービスマネジメントシステムの箇条7:サービスマネジメントシステムの支援の力量について確認していきましょう。

図1. ISO/IEC20000-1:2018 サービスマネジメント規格の箇条構成

この箇条7の支援は、以下の構成となっていましたよね。

[7 サービスマネジメントシステムの支援]

7.1 資源

7.2 力量

7.3 認識

7.4 コミュニケーション

7.5 文書化した情報

7.5.1 一般

7.5.2 文書化した情報の作成及び更新

7.5.3 文書化した情報の管理

7.5.4 サービスマネジメントシステムの文書化した情報

7.6 知識

今回から3回に分けて力量のうちでも極めて重要な「人材」にフォーカスしてお話したいと思います。でも力量って、あまり馴染みのない言葉ですよね。但し、幸福度を向上させるサービスマネジメントでは重要なファクターです。

サービスマネジメント規格の要求事項として、力量に関して次のようなことを要求しています。

『サービスマネジメントシステム及びサービスのパフォーマンス及び有効性に影響を与える業務を遂行する人に必要な力量を定めてくださいとあります。また、その力量を得るために適切な教育や訓練または経験に基づいて,それらの人々が力量を備えていることを確実にしてほしいとあります。さらに必要な力量を身に付ける取り組みに対して有効性を評価したうえで、力量の証拠として適切な文書化した情報を保持すること』とあります。

人の力量については、サービスマネジメント活動を推進するうえで、人の力量を決定し、それが維持されているかを確実にする必要があります。これは組織のSMS及びサービスパフォーマンスに関わるすべての人に適用されます。

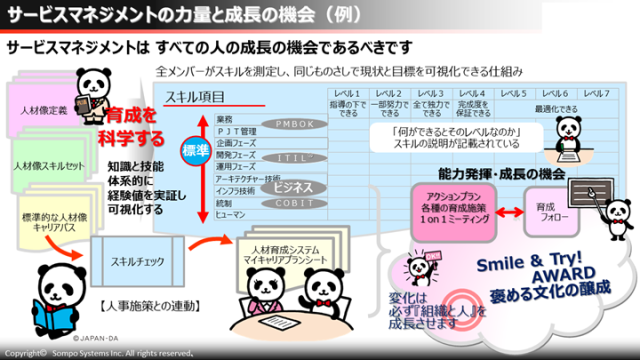

図2.人材育成と成長の機会に関する参考例をご覧ください。

一般的な力量の管理について、少し幅広な全体像として示してみました。サービスマネジメントにおける力量とは、まさに組織のおける人材育成そのものなのです。今回は力量の中でも幸福度を向上させるための人材像定義とスキルセットについて、そのポイントを確認してまいりましょう。

まずは、力量の大元となる「人材像の定義」です

組織が担当する事業そのものの成功には、どのような人材が必要なのか。その人材の類型はどのような分野で定義すればよいのか。ここで重要なのが、組織の人材像の定義が、サービスの提供先である顧客のビジネスの成功につながっていることが重要です。これがないと組織の人材育成そのものが何のための機会なのか、まったく空虚なものとなってしまいます。では求める人材像とはどうすればよいでしょう。組織の求める人材像とは、「組織の実施するサービスマネジメントの目的や目標を達成しながら、さらなる成長に必要な人物像の分野であるとか、その基準を具体的に表現したもの」です。皆さんの組織でも同じだと思うのですが、サービスマネジメントを実装する際に、共通な思いとして幸福度を高めていくためには「こんな人が揃っているとよいなー」というニーズや要請が根底にあります。求める人材像にとって最も大切なのは、組織への実装や運営に携わりながら、サービスマネジメントの方針に賛同し、目指すビジョンに向かって一緒に歩んでくれる人々です。組織メンバー全員の気持ちのベクトルが同じ方向を向いていて、共に歩んでいければ組織とサービスマネジメントシステムは成長を続けていけるのです。ただ、人材像は組織の提供するサービス&事業や特性、職種によっても、求める人材像は違ってきます。このあたりは組織の実態から再定義できるとよいですね。そして、求める人材像は、サービスマネジメントシステムの活動に必要な人材を分野・種類ごとに定義しているため、メンバーから見ると目指すべき人材であることが理解できます。まさに人材育成の目標と連動するものです。一方で人事面から見るとサービスマネジメント業務に適した人材を配置し、新たな人材を確保する採用との関係性も見えてきます。組織のサービスマネジメントにとってふさわしい人物を採用したり、配置したりするための物差しにも利用できるものですので、組織にとっても個人にとっても有意義なものとなります。この「求める人材像」の設定方法については、組織の特徴が素直に表れるのですが、まずは会社の理念とビジョンを明確にすることが望まれます。経営理念やサービスマネジメントの基本方針、組織の行動理念や人事理念といった組織が到達したい姿の全体像を表現します。ビジョンとは、理念に到達する過程における組織の姿です。組織のビジョンは短期間で変えるものではなく、5年~10年後の組織のあるべき姿を描けるとよいと思います。この人材像の設定には組織の上層から決めるのではなく、実際の活動を掌る現場の意見も大切です。幸福度を向上させるサービスマネジメントの活動には、どんな能力やスキル、経験を有する人材像が必要かを洗い出すのも大切です。組織の方針やビジョンに共感できても、サービスマネジメント活動の現場で求められる能力にマッチせず、組織になじむことができなければ、求めている人材とは言えません。

続いて、②人材像スキルセットについてお話ししましょう。

人材像スキルセットとは、組織に適用しているサービスマネジメントの成功を支える多面的能力ととらえることができます。人材像スキルセットとは、組織が求める理想的な人材像を具体的に示すための指標であり、その実現に必要なスキルや能力を体系的にまとめたものです。単に職務遂行能力だけでなく、幸福度を向上させるサービスマネジメントを適用した組織の文化やビジョンに合致した行動様式、倫理観、コミュニケーション能力など、多岐にわたる要素から構成されます。

〇なぜ、人材像スキルセットが重要なのか!?

サービスマネジメントの適用組織への配置やそもそものサービスマネジメントに適用する人材の採用活動には、明確な人材像に基づいた「選ぶ」ための基準を設けることで、組織の方針やビジョンに共感し、組織に貢献できる人材を配置することができます。そして必要なスキルや能力を明確にすることで、効果的なサービスマネジメント研修プログラムを設計し、実施、評価のサイクルを回すことでメンバーの成長の促進につながります。また、組織目標達成に必要なスキルや能力を備えた人材を育成することで、組織全体による顧客満足度の向上に資する能力強化につながります。さらには、幸福度を向上させるサービスマネジメントの目的の一つである「メンバーのモチベーション向上」にも、明確なキャリアパスを示すことで、メンバーの目標意識を高め、モチベーション向上につながります。

〇人材像スキルセットの主な構成要素

人材像スキルセットは、サービスマネジメントの適用した組織の業種や規模、目指す方向性によって異なりますが、一般的には以下の要素が考えられます。

・専門知識・スキル: 職務遂行に必要な専門知識やスキル。

・問題解決能力: 難易度の高い複雑な問題を分析し、適切な解決策を導き出す能力。

・コミュニケーション能力: 組織内外の関係者と円滑にコミュニケーションを図る能力。

・リーダーシップ: 組織全体やチームをまとめ、目標達成に導く能力。

・創造性: 新しいアイデアを生み出し、革新的な取り組みを推進する能力。

・適応力: 変化する環境に柔軟に対応し、新たな課題に挑戦する能力。

・倫理観: 企業倫理や社会規範・法令などを理解し、行動する倫理観。

・チームワーク: チームメンバーと協力し、共通の目標達成を目指す能力。

〇人材像スキルセット活用の側面は?

サービスマネジメントに必要な人材の配置要項や採用の際の面接で、人材像スキルセットに基づいた選考や面接時の質問・保有能力の評価などに利用することが可能であり、求める人材を見極めることができます。研修プログラム面においては、人材像スキルセットに基づいたサービスマネジメント研修プログラムを設計することが容易となり、メンバーのスキルアップを支援できます。評価の側面では、人材像スキルセットに基づいた評価制度を検討し導入することで、公平な差別化によるメンバーの成長を促進し、幸福度を高めるサービスマネジメント組織の目標達成に貢献できます。このように人材像スキルセットは、組織が目指す将来・未来を実現するための重要な要素と成り得ます。このため明確な人材像を定義し、必要なスキルや能力を向上させることで組織が運営するサービスマネジメント自体の継続的改善や組織の持続的な成長の実現にも寄与できます。

ここからはサービスマネジメントにおける人材像を見ていきましょう。特徴としては顧客中心、顧客を第一とした主義と継続的な改善を牽引するプロフェッショナルだと思います。プロフェッショナルと混同されるスペシャリストですが、この違いは、スペシャリストが「その道の専門家、達人、特別な知識や技術を有している人」に対して、プロフェッショナルは「社会の要請に応えることができる。また、社会が求める要望にも応えることができる」ということが一般的です。サービスマネジメントは、顧客に質の高いサービスを適正なコストで提供し、その満足度を高めることを目的としたマネジメントフレームワークです。そのため、サービスマネジメントにおける人材像は、単に技術的なスキルだけでなく、顧客志向、問題解決能力、コミュニケーション能力など、多岐にわたる能力を備えているプロフェッショナルであることが求められます。

〇顧客中心主義:顧客のニーズや要請を理解し、満足度を高めるとは?

幸福度を高めるサービスマネジメントの活動には常に顧客の立場に立って考え、サービスの価値を理解し、顧客ニーズを的確に把握することが必要です。このためには顧客とのコミュニケーションを円滑に行い、ニーズを正確に理解し、サービスに関する情報を分かりやすく説明することが求められます。実際の活動では顧客からの問い合わせや苦情に対して、迅速かつ的確に対応し、問題を解決しなければなりません。それらの活動により顧客満足度を高めるために、サービス品質の向上やコストの適正化に対して常に意識を向け、改善活動に取り組む必要があります。

〇継続的な改善:現状に満足せず、常に進化を追求するには?

サービスマネジメントの活動で用いるサービス提供プロセスを分析し、徹底的に無駄を排除し、効率化を図ることが求められます。そのための能力として、最新の技術やツールを積極的に導入し、サービスの質を高めるためのスキルが必要です。

このスキルの保有には、学習意欲が必要であり、新しい知識の修得や保有する知識をアップデートしながら常に

成長を心掛けていきます。

〇チームワーク:協力して目標達成を目指すには?

組織内外の関係者と円滑にコミュニケーションを図り、情報共有を促進するためのコミュニケーション能力が必要です。この中には、チームメンバーと協力し、共通の目標達成を目指し、互いに協力し合い、チームワークを重視する協調性とともに必要に応じてチームをまとめ、目標達成に導くリーダーシップが必要です。そして、メンバー一人ひとりが高い倫理観を持ち、責任ある行動を執ることが求められます。顧客や関係者に対して誠実に対応し、信頼関係を築く誠実性や自分の仕事に責任を持つ顧客へのサービスを第一とした責任性、コンプライアンス面として、法令やガイドライン、社内規則を遵守し、倫理的な行動を確実に執れる人を多く輩出することが求められます。

幸福度を高めるサービスマネジメントにおける人材は、顧客中心主義、継続的な改善、チームワーク、倫理観などを兼ね備え、顧客満足度の向上に資するプロフェッショナル群です。これらの能力を高めながら組織全体で共有することで、顧客ビジネスの成功につなげることが可能になります。もちろん、ステークホルダーの幸福度の向上にも貢献するものです。

次回は、力量の中でもより具体的な育成機会に利用するスキルフレームワークを中心にお話を進めてまいります。

連載一覧

筆者紹介

SOMPO グループ・損害保険ジャパン社の IT 戦略会社である SOMPO システムズ社に在職し、主に損害保険ジャパン社の IT ガバナンス、IT サービスマネジメントシステムの構築・運営を責任ある立場で担当、さらに部門における風土改革の推進役として各種施策の企画・立案・推進も担当している。専門は国際規格である ISO/IEC 20000-1(サービスマネジメント)、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント)、ISO14001(環境マネジメント)、COBIT(ガバナンス)など。現職の IT サービスマネジメント/人材育成・風土改革のほか、前職の SOMPO ビジネスサービス社では経営企画・人事部門を歴任するなど、幅広い経歴を持つ。

【会社 URL】

https://www.sompo-sys.com/

コメント

投稿にはログインしてください